ベンダの開発したシステムが稼働した後、ユーザは、システムを構成するプログラム(ソースコード)について、複製・翻案をすることがあります。

この場合、ユーザは、システムを「利用するために必要と認められる限度」であれば、複製(例:システム障害に備えたバックアップ)・翻案(例:バグの修正)を行うことができます(著作権法47条の3)。

しかし、新しい機能を追加したり、大幅な改良を加えたりする場合には、やはり著作権を持っていることが必要となります。

ユーザ・ベンダが良好な関係にある場合には特に問題になりませんが、その関係が悪化すると、著作権の帰属に関する問題がまたたく間に現実化します。

そこで、プログラムの著作権が誰に帰属しているのかが重要な問題となります。

◆著作権者=著作物を実際に作った者

著作物の著作権は、これを実際に作った者に原始的に帰属します。プログラムの場合、実際に作った者はプログラマであるため、プログラマが著作権者となります。

ただし、職務著作(著作権法15条2項)が成立する場合には、著作権は会社(ベンダ)に原始的に帰属することになります。

職務著作が成立するためにはいくつかの要件がありますが、プログラマが「法人等の業務に従事する者」であるかどうか(=雇用関係のような指揮命令・監督関係があるかどうか)が最も重要なポイントとなります。

ベンダの従業員が業務上開発したプログラムの多くは職務著作となるでしょう。

これに対し、ベンダが外部のプログラマに作業を委託した場合には、指揮命令・監督関係の有無・程度を具体的に吟味することになります。

◆著作権譲渡の合意の有無・内容が重要

ユーザとしては、ベンダに報酬を支払ってシステムの開発を委託する以上、納品と同時にプログラムの著作権も移転すると考えるのが自然であり、むしろ、それがビジネスの常識に合致するともいえます。

しかし、著作権法の原則は、あくまでも実際にプログラムを作ったプログラマ(職務著作が成立する場合にはベンダ)に著作権が帰属することになります。

そのため、ユーザに権利を移転させる場合には、著作権譲渡の合意が必要となります。

実務上は、この合意により移転する著作権の「範囲」を明らかにすることが重要です。

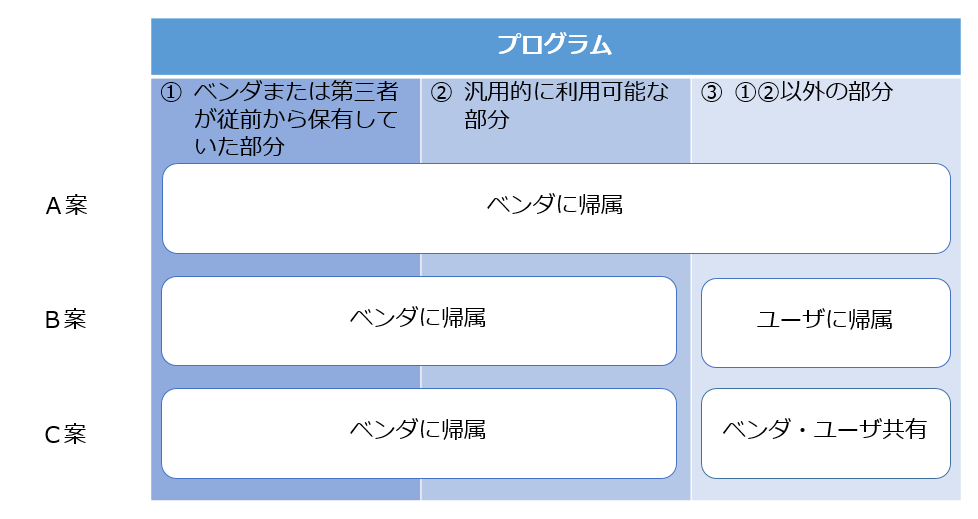

経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」では、ベンダにすべての著作権を帰属させる場合(A案)、汎用的に利用可能な部分の著作権をベンダへ、それ以外をユーザに帰属させる場合(B案)、汎用的に利用可能な部分の著作権をベンダへ、それ以外をユーザ・ベンダの共有とする場合(C案)が提示されています。

実務上はB案を採用することが多いと思われますが、その場合には、「汎用的に利用可能な部分」の内容を明記しておかなければなりません。「汎用的に利用可能な部分」がOSやミドルウェアに限られるのか、ユーザ固有のプログラムも含まれるのかといった点まで詰めておくことが肝要です。

◆まとめ

プログラムの著作権に関する紛争の処理にあたっては、①原始的に著作権が帰属するのは誰か、②著作権譲渡の合意はあるかを順次検討することになります。

換言すれば、①②を適切にフォローしておくことにより、将来のトラブルを防止することができるので、ユーザ・ベンダともに注意していただきたいと思います。

本ブログ及びこれに関連する法律相談等については、下記URLからお問い合わせください。

http://kondo-law.com/contact/